2024-07-20

分类:论语信述

阅读(498) 评论(0)

《论语信述》2.2

为政篇——诗三百,一言以蔽之

【原文】

孔子说:“《诗经》三百篇,用一句话来概括它,就是‘思无邪(不虚伪做作)’。”

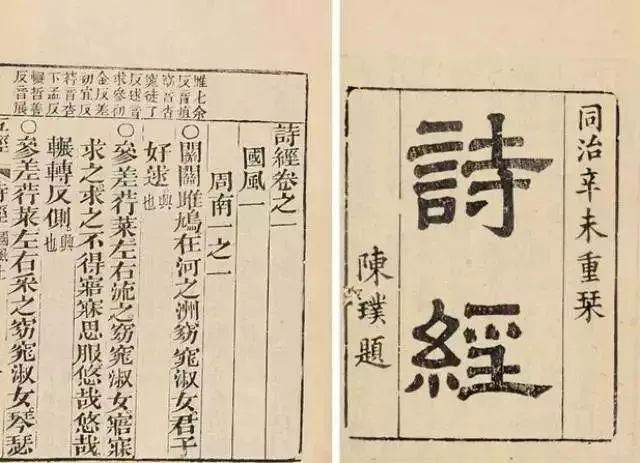

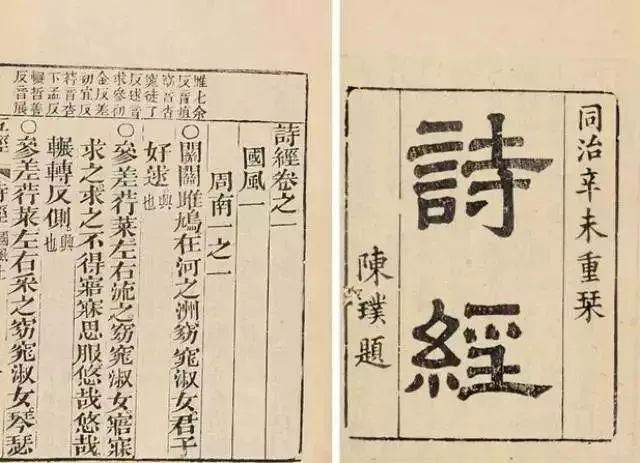

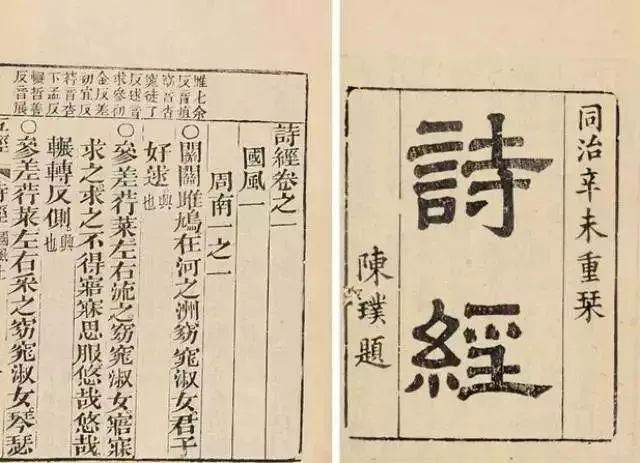

诗三百:指《诗经》。《诗经》共三百零五篇(另外还有六篇笙诗有目无词),言“三百”,举其整数。

思无邪:出自《诗·鲁颂·駉》。思,发语词,无意义。无邪,即“无虚”,指不虚伪造作,都是真情流露之作。钱穆:“三百篇之作者,无论其为孝子忠臣,怨男愁女,其言皆出于至情流溢,直写衷曲,毫无伪托虚假,此即所谓诗言志,乃三百篇所同。故孔子举此言以包盖其大义。”(前人有解释此为“正”义,进而以此解释第一章“为政以德”,然如此只言“为政”则转而狭小矣。)

《项氏家说》:“思,语辞也。用之句末,如‘不可求思’‘不可泳思’‘不可度思’‘天惟显思’;用之句首,如‘思齐大任’‘思媚周姜’‘思文后稷’‘思乐泮水’,皆语辞也。说者必以为‘思虑’之‘思’,则过矣。”

《论语正义》曰:《史记·孔子世家》“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺”,又云“三百五篇,孔子皆弦歌之以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”。据此,则三百五篇,夫子所删定也。礼义即礼仪,亦即谓“礼乐”也。诗皆入乐,故可弦歌。夫子屡言“《诗》三百”,一见《礼运》,两见《论语》,皆综大数以为教也。

刘沅曰:诗者,周先王采民风而歌至治,寓惩戒而定褒贬者也。东迁,王政不行,陈诗之典既废,列国之诗亦杂。夫子既无力以挽,即乐府所存、见闻所及,取而删之,止于三百,以为劝惩,垂戒之义已备于斯。

《毛诗序》曰:诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。又云:正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。

顾镇曰:诗者,思也。发虑在心,而形之于言,以摅(shū)其怀抱,系于作诗之人,不系于读诗之人。今直曰“《诗》三百”,是论诗,非论读诗也。

《论语集释》曰:善乎王闿运《论语训》之言曰:“诗本咏马,马岂有所谓邪正哉?”知此者,“无邪”之旨,思过半矣。

李炳南曰:“邪徐”二字古时通用。诗传“虚,虚徐也”。二字是一个意思。因此,《駉》篇“思无邪”,就是“无虚”。依此解释,三百篇诗的本义,都是真情流露之作。

《论语集注述要》曰:夫子盖言《诗》三百篇,无论孝子、忠臣、怨男、愁女,皆出于至情流溢,直写衷曲,毫无伪托虚徐之意,即所谓“诗言志”者,此三百篇之所同也,故曰“一言以蔽之”。惟诗人性情千古如照,故读者易收感兴之效。

程子曰:“思无邪”者,诚也。(按:不虚伪,不造作,故而诚也。)

范氏曰:学者必务知要,知要则能守约,守约则足以尽博矣。经礼三百,曲礼三千,亦可以一言以蔽之,曰“毋不敬”。

蕅益大师曰:此指示一经宗要,令人随文入观,即闻即思即修也。若知《诗》之宗要,则知千经万论,亦同此宗要矣。

钱穆曰:学者必务知要,斯能守约。本章孔子论诗,犹其论学论政,主要归于己心之德。孔门论学,主要在人心,归本于人之性情。学者当深参。

《四书反身录》曰:六经皆古圣贤救世之言,凡一字一句,无非为后人身心性命而设。今人只当文字读去,不体认古人立言命意之旨,所以白首穷经,而究无益于自己身心性命也。(按:而今人把《诗经》只认作文学去看,真是点金成石头矣。)

《诗经》《毛诗序》《论语集释》《论语新解》《论语讲要》《论语会笺》《论语正义》《论语点睛》《论语集注》《论语集注述要》《论语训》《论语恒解》《项氏家说》《史记》《虞东学诗》《四书反身录》。

【原文】

孔子说:“《诗经》三百篇,用一句话来概括它,就是‘思无邪(不虚伪做作)’。”

诗三百:指《诗经》。《诗经》共三百零五篇(另外还有六篇笙诗有目无词),言“三百”,举其整数。

思无邪:出自《诗·鲁颂·駉》。思,发语词,无意义。无邪,即“无虚”,指不虚伪造作,都是真情流露之作。钱穆:“三百篇之作者,无论其为孝子忠臣,怨男愁女,其言皆出于至情流溢,直写衷曲,毫无伪托虚假,此即所谓诗言志,乃三百篇所同。故孔子举此言以包盖其大义。”(前人有解释此为“正”义,进而以此解释第一章“为政以德”,然如此只言“为政”则转而狭小矣。)

《项氏家说》:“思,语辞也。用之句末,如‘不可求思’‘不可泳思’‘不可度思’‘天惟显思’;用之句首,如‘思齐大任’‘思媚周姜’‘思文后稷’‘思乐泮水’,皆语辞也。说者必以为‘思虑’之‘思’,则过矣。”

《论语正义》曰:《史记·孔子世家》“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺”,又云“三百五篇,孔子皆弦歌之以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”。据此,则三百五篇,夫子所删定也。礼义即礼仪,亦即谓“礼乐”也。诗皆入乐,故可弦歌。夫子屡言“《诗》三百”,一见《礼运》,两见《论语》,皆综大数以为教也。

刘沅曰:诗者,周先王采民风而歌至治,寓惩戒而定褒贬者也。东迁,王政不行,陈诗之典既废,列国之诗亦杂。夫子既无力以挽,即乐府所存、见闻所及,取而删之,止于三百,以为劝惩,垂戒之义已备于斯。

《毛诗序》曰:诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。又云:正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。

顾镇曰:诗者,思也。发虑在心,而形之于言,以摅(shū)其怀抱,系于作诗之人,不系于读诗之人。今直曰“《诗》三百”,是论诗,非论读诗也。

《论语集释》曰:善乎王闿运《论语训》之言曰:“诗本咏马,马岂有所谓邪正哉?”知此者,“无邪”之旨,思过半矣。

李炳南曰:“邪徐”二字古时通用。诗传“虚,虚徐也”。二字是一个意思。因此,《駉》篇“思无邪”,就是“无虚”。依此解释,三百篇诗的本义,都是真情流露之作。

《论语集注述要》曰:夫子盖言《诗》三百篇,无论孝子、忠臣、怨男、愁女,皆出于至情流溢,直写衷曲,毫无伪托虚徐之意,即所谓“诗言志”者,此三百篇之所同也,故曰“一言以蔽之”。惟诗人性情千古如照,故读者易收感兴之效。

程子曰:“思无邪”者,诚也。(按:不虚伪,不造作,故而诚也。)

范氏曰:学者必务知要,知要则能守约,守约则足以尽博矣。经礼三百,曲礼三千,亦可以一言以蔽之,曰“毋不敬”。

蕅益大师曰:此指示一经宗要,令人随文入观,即闻即思即修也。若知《诗》之宗要,则知千经万论,亦同此宗要矣。

钱穆曰:学者必务知要,斯能守约。本章孔子论诗,犹其论学论政,主要归于己心之德。孔门论学,主要在人心,归本于人之性情。学者当深参。

《四书反身录》曰:六经皆古圣贤救世之言,凡一字一句,无非为后人身心性命而设。今人只当文字读去,不体认古人立言命意之旨,所以白首穷经,而究无益于自己身心性命也。(按:而今人把《诗经》只认作文学去看,真是点金成石头矣。)

《诗经》《毛诗序》《论语集释》《论语新解》《论语讲要》《论语会笺》《论语正义》《论语点睛》《论语集注》《论语集注述要》《论语训》《论语恒解》《项氏家说》《史记》《虞东学诗》《四书反身录》。

《诗经》研究领域存在一些长期未能解决的学术悬案,这些公案直接关涉到诗经学的根基,但传世文献本身已无力解决,若想有所推进,唯有把眼光转向出土文献。

“孔子删诗说”首见于司马迁《史记·孔子世家》,称“古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重”,为“三百五篇”。但是到了唐代,孔颖达编纂《诗经正义》时,开始对该学说提出质疑,其核心理由是“书传所引之诗,见在者多,亡逸者少,则孔子所录,不容十分去九”。

此后,不承认孔子删诗活动者代不乏人,并陆续增加了诸如“诗三百”之名由来已久、孔子八岁时吴公子季札所观周乐演奏顺序已与今本《诗经》篇序相近、布衣孔子不得代表官方删诗、孔子本人仅自称“乐正”而未曾言过“删诗”、孔子若删诗则不可能留存“淫诗”等等新的理由。肯定“删诗说”者则又对新的否定理由逐一驳难。但遗憾的是,对孔颖达的核心理由,始终无力颠覆,因为《国语》《左传》称引赋诵诗篇确实多见于今本《诗经》而少“逸诗”。有学者又变换思路,以刘向校理《管子》《荀子》等十去其九之例,类推孔子编订《诗经》十去其九的可能性,以回护“删诗说”,惜也仅是间接推测而非实证。

2012年清华简第三册《周公之琴舞》公布,为肯定“孔子删诗说”提供了经典实证。该组诗以周公还政、成王嗣位为内容,存诗两组,周公儆毖成王一组仅余前半首4句,成王自儆诗存完诗9首,每首8句。这9首半诗确为《诗经》“逸诗”无疑,因为第1首就是今本《诗经·周颂》中的《敬之》篇,而从第1首到第9首诗连续用音乐依次标识“元纳启曰”至“九启曰”,是一个有机整体。既然第1首是《诗经》作品,后8首也必然是删除之前的《诗经》作品。由两组诗前小序明言各为9章乐曲可知,该组竹简一次性贡献了8首“逸诗”文本和9首“逸诗”数目,可谓“逸诗”大宗,只是周公的9首作品仅保存前半首而已。更为重要的是,《周公之琴舞》组诗为“十分去九”删诗幅度和颠覆孔颖达否定“删诗说”的理由提供了经典范本。组诗9首被删除了8首,今本《诗经》仅留1首,九去其八不就是“十分去九”吗?

九去其八的文本还启示我们重新认识司马迁“去其重”的双重含义,即不仅是删除不同版本的重复篇目,还是同时删除同一版本中的相近篇目。两个层次的“去其重”,孔子将“三千余篇”删定为“三百五篇”就在情理之中了。

《周公之琴舞》组诗中的小序还说明,今本毛诗各首作品前的小序可能战国时代已有,汉代人只不过是根据时代需要作了增补完善而已。

《国语·鲁语》载,鲁国大夫闵马父说“昔正考父校商之名《颂》十二篇于周太师”,闵马父这段表述本身有多义性,所以,《诗经》中今存五篇《商颂》是商朝人的作品还是商人后裔宋国人的怀古之作,抑或是正考父本人的创作,便成为西汉以降争论不休的问题。王国维《说商颂》运用“二重证据法”确认《商颂》晚于商朝以后,宋颂说成了主流观点。但是,近年随着新的甲骨文大量涌现和研究的不断深入,其“宋颂说”的核心理由不仅被陆续颠覆,而且《商颂》乃商朝作品的直接实证也陆续被发现。王国维所谓甲骨文称族名只称“商”不称“殷”,称开国之君“商汤”只称“大乙”等不称“汤”,甲骨文不记武丁伐荆楚内容,而《商颂》中“商”与“殷”交错出现,直称“汤”、讲述武丁伐荆楚内容等“宋颂”理由原来很有说服力,但近年人们却从新出甲骨文中发现并释读出了称“殷”、称“唐(汤)”、记述武丁伐荆内容的刻辞,原有理由不攻自破。在此基础上,一批学者又从甲骨文中释读出了多次重复出现的“学商”“奏商”“舞商”词汇,并确认其意思即为“学《商颂》”“奏《商颂》”“舞《商颂》”,表现的是商朝贵族子弟举办祭祀活动前反复举行的盛大“彩排”,其学习、演奏和表演的都是《商颂》内容。可见,“商颂”是商代的作品,应该是没有多少可以怀疑的了。

关于《诗经》“国风”的作者与性质问题,南宋朱熹之前有“太师陈风”说、“王官采诗”说、“诸侯献诗”说、“贤圣发愤之作”说等等,到朱熹认为国风是是民间歌谣,此定性以致成为了今人的主流认识。

其实,民歌未必符合“国风”的真实身份。道理很简单,《论语》中孔子对其儿子伯鱼说“人而不为《周南》《召南》,其犹正墙面而立也与”,《左传》中季札观乐至《周南》《召南》称其为“始基之矣”,他们不仅将“国风”中的“二南”视为立身之本,而且还视为立国之本、王业之基。

上博简《孔子诗论》孔子评《关雎》为“情爱也”,“以色喻于礼”,“反纳于礼”,称其是一首爱情诗,但其立意在于表达的是对爱情婚姻的依礼相求。再如,被视为民间情歌的《汉广》,实际是一首反映西周贵族“留车反马”之礼的乐歌。孔子认为这首诗赞颂的是男主人公的“智”,其智在于“不求其不可得,不攻其不可能”,“不亦智恒乎”,说他有超常的智慧。为什么呢?“游”乃“父母在,不远游”之“游”,解为出行,诗中“游女”并非游玩之女,而是出行即出嫁之女;尹荣方认为“之子于归”是实写其嫁到了男方,而不是男方想象中的假设;“言秣其马”不是男子想象着骑马迎接,是实指女子嫁到男家后男子每天代喂女方送亲的马匹。

依《礼记·昏义》,周朝贵族“成妇礼”规定,女子出嫁后的前三个月为准媳妇的妇德、妇言、妇容、妇功“培训期”,“培训”合格在丈夫家庙中举行“成妇礼”后,方能与丈夫正式同房。至此,娘家送亲的马匹方能返还娘家而将车子留下,以备未来探亲之用。故《汉广》一诗赞颂女子成婚接受“培训”期间,男子坚持同院不同居的守礼精神和大智慧。“汉、江”喻礼的不可逾越。“错薪”乃迎娶时的“照烛前马”之礼。

如上借助出土文献对“二南”作品性质所解之例,当然就可以立身立国了。依此类推,“国风”的大部分作品,很可能确实并非民间歌谣。

此外,孔子所斥“郑声淫”不包括《诗经》中的郑国诗歌。“诗言志”说产生于孔子时代,也都可以从上博简中找到实证。

作者:徐正英,男,1960年11月生,河南濮阳人。曾任郑州大学文学院院长。现为中国人民大学文学院教授、博士生导师。主要从事先秦两汉魏晋南北朝文学文献学与文学思想研究。

来源:《光明日报》( 2016年12月31日07版)

![]()

本站提供周易预测服务,为迷途君子指点迷津,咨询请加微信、WhatsApp或电报(TG)。

【原文】

【原文】

【原文】

【原文】