讲述:黄晓明

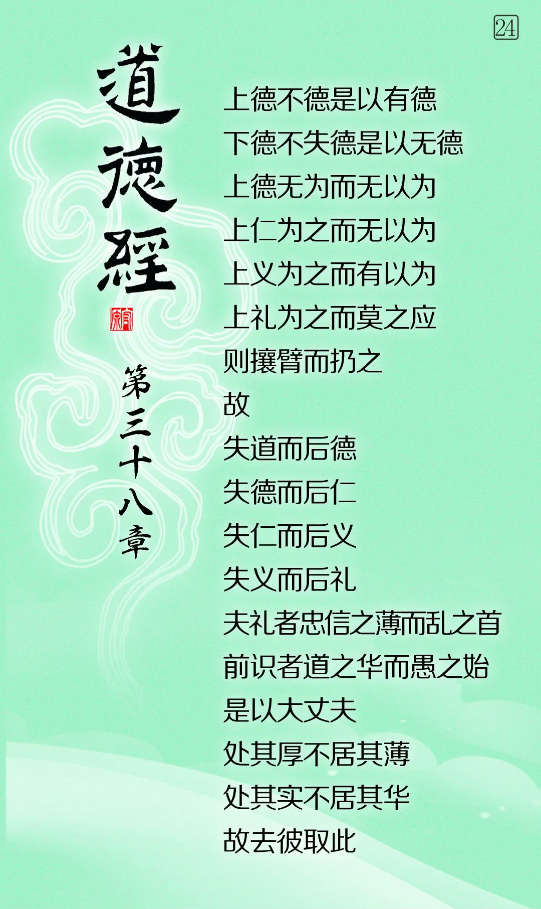

【原文】

【解说】

我们从今天开始,进入《道德经》的下篇——德经的讲解。38章是德经的第一个章节,肯定是一个非常重要的章节。我们在进入讲解之前,先要把什么是“德”讲一下。

在道家思想中,道、德的定义一般都是要以老子为主。道、德在老子之前或许都有它的历史上的各个含义,但是以“道”来命名作为宇宙万物的最终极的存在、本体,就是“道生一,一生二,二生三,三生万物”的这个“道”,是老子的原创;之前,可能是《易纬乾凿度》“太易者未见气也”的“太易”,或者郭店楚简“太一生水”的“太一”。“德”在51章老子做了一个标准的定义:“道生之,德畜之,长之,育之,亭之,毒之,养之,覆之;生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”这就是老子对德的标准定义。当然,这里是指大道的玄德。

在老子的上篇——道经之中,已经有了有关“德”的章节,比如说28章“知其雄守其雌为天下谿,为天下谿常德不离,复归于婴儿;知其白守其辱为天下谷,为天下谷常德乃足,复归于檏;知其白守其黑为天下式,为天下式常德不忒,复归于无极。”这就把德的进阶分了三个层次。

从“德”的训诂来讲,“德”这个名,在甲骨文时代就出现了。最早的甲骨文的“德”是彳亍中间一个眼睛看着一个方向,朝一个方向行走。这是什么含义?彳亍构成的“行”,表示中间是一条大路,而左右是歧路。这个眼睛就要去观察,找到这条道路,找到人类前进的方向,而且一直向前不动摇。所以“德”甲骨文中间这个符号就是直。甲骨文构成的“德”是什么意思?我认为就是当时的部落领袖带领大家走出一条安全的、生存的道路,所以有歧路有大道;有眼睛有方向。这个道路并非实指,而是指在当时艰难困苦的生活当中、在何去何从之中找到一条人类生存的道路。为什么是“德”?因为大家在部落领袖的带领下活下来了,这就是部落领袖的德、大德。当然“德”,这是商代甲骨文的字体,但是我认为这个甲骨文也反映了上古的人类早期的生活状态。

甲骨文的“德”并没有“心”,到了金文“德”就开始有了心,说明当时人们发现“德”跟他的“心”有关。从甲骨文到金文的演变,也说明:人们对一个名的内涵开始逐渐地深化,发现人已经在开始变化,开始有了“心”。心之所想,未必都能合于道,都能合于德。

所以,甲骨文时代的“德”是“上德不德”,是无心之德,是自然而然的、不需要人心再去做一次判断。因此,上德的人的行为,基本上还是按照没有污染过的本性出来的,这就是“上德”。金文的“德”在后期还出现了一个“止”,这个符号就是行走的意思。说明人们再次判断“德”不光是要看这个人在说啥,会不会他的“德”仅仅停留在口头上?还要去观察他是不是真正地在行。所以“德”就有了“行”的概念,所以“德行”就是要把“德”和“行”联系在一起。

《说文》:德,升也,从彳,悳声。从“彳”,表示与行走有关;升,我认为是生活水平提升了,减少了因为饥寒、疾病等等带来的死亡率,而不是这个字表面意义上讲的攀登。

《庄子》:泰初有无,无有无名;一之所起,有一而未形;物得以生,谓之德。这里的“德”指的是物从一这里得到了禀赋,因而生出、生存、演化,这就是“德”。所以德也是道的分化,万物因为由此道分化出来的禀赋而生存、而演化、而发展等等。这里的“德”指的是大道之玄德。

《易·系辞下》:天地之大德曰生。这里指的天地之大德,是万物在天地环境下得以生存、得以发展、得以演化。这是天地之大德。

无论是大道之玄德,还是天地之大德,都有个“生”。人类的德有哪些内涵呢?我认为人类之德,就是能够效仿大道之玄德、天地之大德,对除家人之外的其他人付出而不求回报,并且让他真正地受益,这就是德。如果人能够按照大道之玄德,他的言行都符合老子玄德的定义,那么他自然就有了厚德、玄德、足德。

上德不德,是以有德

最高尚的德,是不自觉自己有德,也不觉得自己的行为与德有关,他所做的一切都是随顺着自己的本性而自然流露、而出发、而不假思索,所以他有真正的德。

什么样的人才是具备上德的人呢?上古天真之人,浑朴未破,做什么事情都是发乎本性,都是合于自然,而且他不觉得这就是德,所以他就具备了至德。

现代人怎样才能有上德?我认为:我们无论做什么事情,不要有意为之,而要随顺万物的自然。而且我们做的一切事情都对他人的生命真正有益。举例:一个人饥寒交迫要死了,你让他活下来,这就是一个很大的德,他这一生因此可能就没有白来;又比如,人生有很多关键的地方,你能给予指点,让他能够少走弯路,他的生命受益了,他这一生成就更大了;再比如,人这一生,如果你能够引他人进入修行,那么他这一生有所成就、有所结果,这就是对他今生和未来的生命最大的益。无论我们为他人做了什么,生,但是不有;为,但是不恃;长,但是不宰。生、为、长,但是老子又“不”,否定了一切。否定的是什么呀?是我们在生、为、长这些过程之中,没有丝毫自己的私利、目的,而是发自我们最纯真的合道本性,非常地纯粹,这就是上德。

下德不失德,是以无德

老子这里提出来一个“下德”。什么是“下德”?通过学习经典或者老师的教诲,我们知道人要有德,人原来是从道中来的。想要返本、想要修道、想要成道,或者我们人生想要顺利,就需要去积攒德行。所以,他就开始谨慎:每说一句话、做一件事情之前,都要想一想会不会失去德,小心谨慎、如履薄冰。这就不自然,这就是下德;他还没有真正的、发自本性的、合道的德,所以说“下德不失德,是以无德”。这个“是以无德”,指的是无“上德”,但是有下德。我认为有下德总比什么都没有强,有下德就会逐渐地理解什么是自然、什么是无为。往往我们在学习过程中慢慢反思:过去的一切可能不是无为,是有为。有为,带有自己的愿望,没有想到是不是符合他人的自然。所以在这个过程中会进步,就逐渐从下德走向上德。实际上这是一个以德求道的过程。

这四句话出现了德、仁、义、礼,出现了“无为而无以为”、“为之而无以为”、“为之而有以为”。我们分解开讲。

什么是无为?无心为之。

什么是为之?有心为之。

什么是无以为?没有动机,没有目的,没有企盼。

什么是有以为?有动机,有目的,有企盼。

上德无为而无以为

最高尚的德是无心为之,而且他没有任何动机,无所求、无企盼。

上仁为之而无以为

最高尚的仁,虽然有心为之,但是他没有任何动机,无所求,无企盼。

什么是仁?就是对人要好。仁指两人相亲相爱。要广施博爱,无所偏失,而且不求回报。

但是,为什么“仁”不如“德”?区别在哪里?“德”是无心而自然为之,顺应了他人的自然。“仁”就是有意为之,我要广施博爱。有意为之,即使没有个人的动机,目的非常纯粹,其中必然会有问题。因为这未必符合每个人的自然,有时候还带有些微的强迫,所以就更会出各种各样的问题,引发矛盾、纠纷,甚至是冲突。

上义为之而有以为

最高尚的义有心为之,而且还有动机、有目的、有愿景。

什么是“义”?其实很接近于我们现代人讲的公平正义。“为之”呢?就要分别善恶、除暴安良、扶危济困等。“有以为”就是带有很强的目的性。

上礼为之而莫之应

最高尚的礼有心为之,而且还要求对方有回应。如果对方没有回应,就要撸起胳膊、挽起袖子,要让他顺从于自己。

什么是“礼”?根据长幼、尊卑来制定人与人之间的礼仪。可能孔子认为:人与人之间有了礼,就自然解决了人与人之间的矛盾、冲突等问题。

失道而后德——没有了大道感应,才需要有德来以德求道。

失德而后仁——没有了德,人与人之间就开始有纷争,才要求人与人之间要相亲相爱。

失仁而后义——人与人之间做不到相亲相爱,反而有了仇恨,才需要公平正义、除暴安良。

失义而后礼——没有了公平正义,就会要求人与人之间讲礼仪,来试图维持一个社会良好的秩序。

所以,我们看到道、德、仁、义、礼是逐次下降、每况愈下的。实际上,这个过程是人类社会的发展过程和社会生产力的发展过程。也就是说,人类社会的物质越来越丰富,人类的精神层面就越来越堕落。我们人类生命最开始都是最原始的,浑朴未破的,人与人之间可以自然相处。但是,为了发展生产力,解决人类社会的物质匮乏的问题、生存的问题,人与人之间就要组成集体、组成社会,去追求物质上的丰富。为了追求物质上的丰富,就要去研究我们这个形而下的世界。用什么研究?用人的五官七窍。五官七窍是向外看的,五官七窍越用越发达,对形而下的物质世界就越来越精细、越来越明白。但是,弊端就是,什么东西都是用进废退。五官七窍用多了,对形而下的物质认知多了,五官七窍自然就越来越发达;越来越发达,对形而下的认知就越来越真;对形而下的认知越来越真,那么就自然失去了对形而上的大道的感应。这也就是庄子讲的“日凿一窍,七日而混沌死”,也就是失去了对形而上的混沌的感应。

我们知道,混沌还是大道的最表层,它的深层是“冲”“渊”“湛”,是大道的本体。遑论对大道本体的感应呢?失去对形而上的大道的感应,就做不到自然的德、上德;人与人之间的关系变得越来越复杂,进入有界的对待,善恶、是非、美丑等二元对立就自然产生。所以,人与人的这种矛盾产生才需要仁义,才需要礼仪等等。也就是说,18章讲的:“大道废,有仁义;智慧出,有大伪。”到了最后,连礼都维持不下去,礼崩乐坏。失礼之后会如何?老子没有讲。可以补充一句:失礼而后兵,一定是依靠武力来征讨和兼并,以维持人们心中的这个秩序(礼)。这些大家观察当今的世界,也就不难理解了。

这就是从上古的三皇五帝时期,再到夏商周三代,再到春秋战国时期这样的社会演化过程。老子看到了这样一个人心逐渐下降的过程,离形而上的大道越来越远,最后变得只剩下去追求外在的礼仪过程。礼仪制度本来就带有某种限定性的社会规约,要求大家循规蹈矩,所以往往只剩下外表,而失去原本应该具备的内涵,及对他人发自内心的尊敬。礼仪作为一种工具,必然会带来某种伪善,甚至有可能成为社会混乱的一种起因。而且礼仪是时代性的,随着时间的过去,往往就变得不合时宜。

所以,修,就不能从仁义礼往回返。到了现代,我们失去了对道的感应,不懂什么是上德。我们应该如何往回返?如何修炼才能返本?才能合道?才能具备上德?

夫礼者,忠信之薄而乱之首

什么是“忠信”?“忠”,心有中,即内心感通了天地。因为我们从第5章知道,中就是上下通。所以“忠”就是感通天地。“信”是什么?21章讲“其精甚真,其中有信。”有这个信,就意味着感通了大道。所以“忠信”的内涵是对大道和天地的感通,它必然是自然道德。

仁、义、礼是社会的伦理,是社会的规约,是自然道德的逐层下降,越来越浇薄。最后到礼就要开始动乱、有了乱象。因为这个时候,到了要依靠礼来维持社会的尊卑,这必然是一个人吃人的社会。那么必然礼也就无法维持社会的秩序,社会的动乱随之就要到来,即“乱之首”。当然我们讲礼的时候,不等于说礼不对,不等于说人间应该没有礼。俗话说“礼不可废”。而是说礼要有前提:如果礼的前提是他已经失去了道德仁义,这个时候讲礼就是“忠信之薄而乱之首”,因为他没有把握住根本,没有把握住道德和仁义;如果礼的前提是把握了道德和仁义,那么再讲礼就对了。这句话隐含的是:我们要从忠信作为修炼的起点,而不是从仁义礼开始。

前识者,道之华而愚之始

什么叫“前识”?现代汉语中讲“知识”,实际上在老子这里、在古人这里,“知”和“识”是分开的。什么是“知”?知就是真知灼见。什么是“识”?或者是老师教你的,或者是从书本上学来的,或者是社会对你的规定。这里,包括老师教你的,包括仁、义、礼都是前识。当然,不是说仁、义、礼不对,而是我们要知其然,还要知其所以然。想想为什么要讲仁、义、礼?在什么情况下要讲仁、义、礼?如果仅仅是“识”,是别人告诉你的,这叫做“道之华而愚之始”。“华”是什么?华是花朵,这是比喻。我们知道树有根、有本、有枝叶、有花,还有果实。所以“前识”,老子比喻就是大道开出来的花朵,它在末梢,它的根在大道那里。

为什么是愚之始?没有真知,没有大道的源源不断而出到真知,人必然会固执于前识;一固执,人就会显得顽固而愚蠢。所以,只剩下前识,反而带来了愚蠢。

“识”跟什么对?跟“知”对。“知”从哪里来?“知”必然是从大道来。有点好像是经过我们长时间读经,一开始会困在他们的注解上;时间长了,必然会有独立的思考,有一天突然间明白了一点,就好像53章讲“使我介然有知,行于大道,唯施是畏。”书本上讲的都是“识”,通过我们不断地精诚读经,自然会有感应,感通。百日读经我们已经进行了好几年,很多人可能已经读了十几轮,我们必然会从书本上《老子》这里、从老师讲解中,忽然间明白了一点,这叫“介然有知”。这个知哪怕是一点点,一开始也是一点点,但它是从大道那里直接感应而来的。老子说了,哪怕是一点点,我也可以开始行于大道,这是我们行于大道的最初始。当然,53章讲的“使我介然有知,行于大道,唯施是畏”,还要注意不跑偏,不误入歧途。这就是“知”和“识”的不同。我们要转“识”为“知”。

是以大丈夫

什么是大丈夫?《辞海》定义:泛指有大志、有作为、有气节的男子。但是在老子的语境下,我觉得大丈夫可以有这么几点:

第一,有一种气概,我就是要修道,就是要返本。这条道路上,任何艰险、困难,我都坚定前行、百折不挠。

第二,修道之人跟普通人不同,世俗的一切我都不在乎,只有修道才是我人生的唯一真正的目标。这必然会被他人不理解,必然会被嘲笑、讥讽,但是不受影响。

第三,别人做不到的,我能做到;别人不能持之以恒的,我能持之以恒;别人遇到困难会打退堂鼓,我不会;别人觉得很乏味、很无聊、无法坚持,我能坚持;别人一个事情上参悟不透就放弃了,我要坚持参悟明白;别人不理解我,我也不在乎;别人舍弃不了世间的名、利、禄,我可以舍弃。精诚所至,金石为开。当然,我讲这些,并不等于说你要抛弃一切。老子说“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余”,家庭是最好的道场。

这就是大丈夫。

处其厚,不居其薄

前面说“夫礼者,忠信之薄而乱之首。”所以“处其厚,不居其薄”,就是要取忠信,而不是要取仁、义、礼。

处其实,不居其华

“前识者,道之华而愚之始。”“实”是什么?“实”就是道德,道德才是根本,这才是真知。“华”是什么?“华”是前识,是别人告诉你的,是仁、义、礼,是过去的趋势等。

故去彼取此

是指大丈夫要懂得取舍,不可能什么都能得到。鱼与熊掌不可兼得。我们要取什么?取大道的本源,取忠信而已;要去掉哪些?去掉人生的浮华,去掉外在的前识。意味着我们不要在表面上下工夫,是在根本上下工夫。当然任何一个人在这个过程中,必然会有很多浮华,很多前识,但是慢慢能觉知到,慢慢走入踏实、走入真知。随着这个过程,人的大道孕育的最原始的生命所赋予的本性,他就自然慢慢显现出来。我们的真知自然有了,对大道的感应自然有了,上德自然就展现了。当然这一切都需要一个过程。只要大家虔诚诵读《老子》,并按照老子所指出的道路去走,相信大家慢慢都能做到。

【总结】

这章是“德篇”开始的第一章。老子是从社会演化的整个过程,讲了一个非常简略的人类社会发展演变的历史。物极必反,到了老子之后的2500年的现代,我们发现物质极大丰富,闲暇时间变得非常多。到了现代,必然是去追求精神,追求大道,这是返本。修的过程需要什么?需要我们有一种老子称之为大丈夫的气概,去掉浮华,追求根本;去掉轻薄,追求忠信、厚重的这个过程。

明天机周易网

明天机周易网